ツナカン(TUNA-JP Conference) #12 で登壇した、「我が自宅 vSAN を Platform Engineering で救済したい。」の資料です。ちなみに TUNA-JP とは、Tanzu User kNowledge Assembly Japan の略称です。

録画はこちら。

はじめに

- 色々な vSAN を検証するために、自宅サーバーに ESXi や vCenter といったソフトウェアを導入されている方もいらっしゃるんじゃないかと思います。

- 混沌とした自宅 vSAN を活用するために、いま流行りの Platform Engineering のちからを借りてみようかと・・・

- この話はフィクションです。

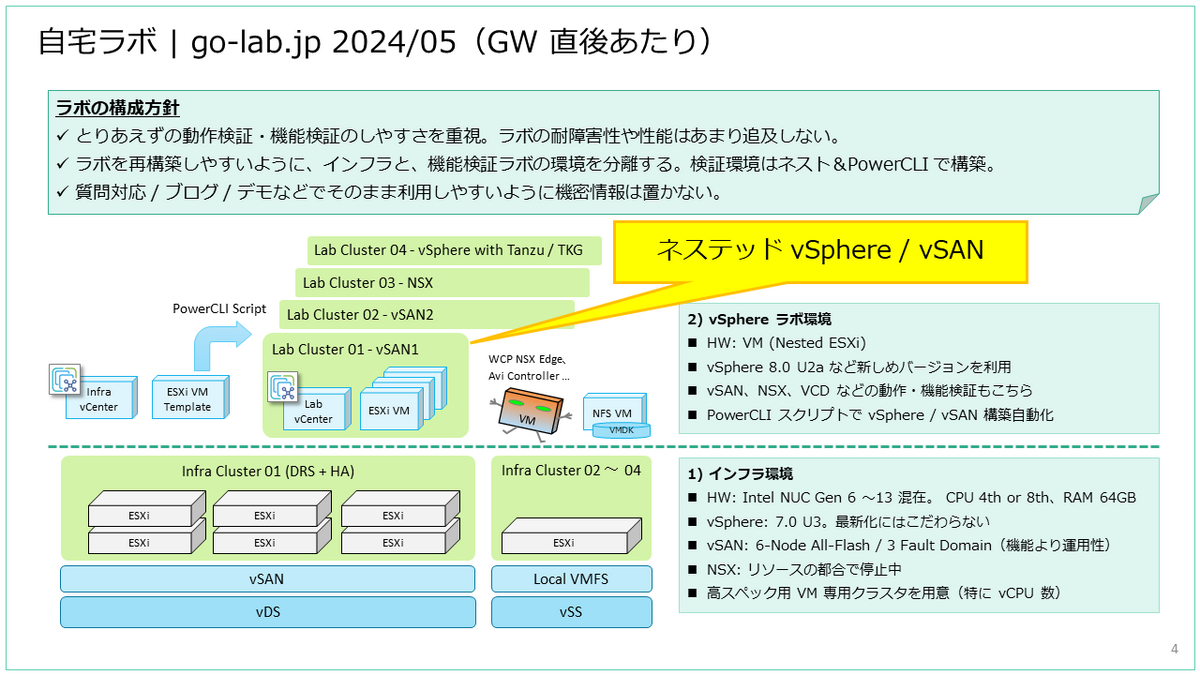

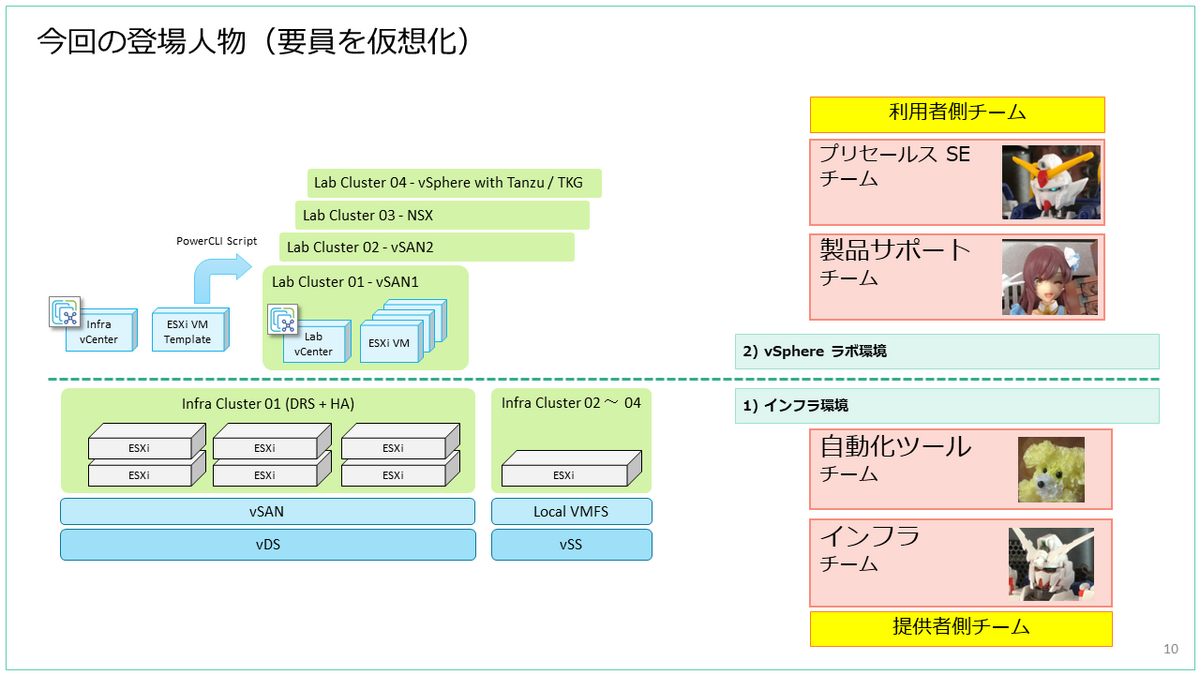

私の自宅ラボの概要です。ここでは、ネステッド vSphere / vSAN を利用しています。

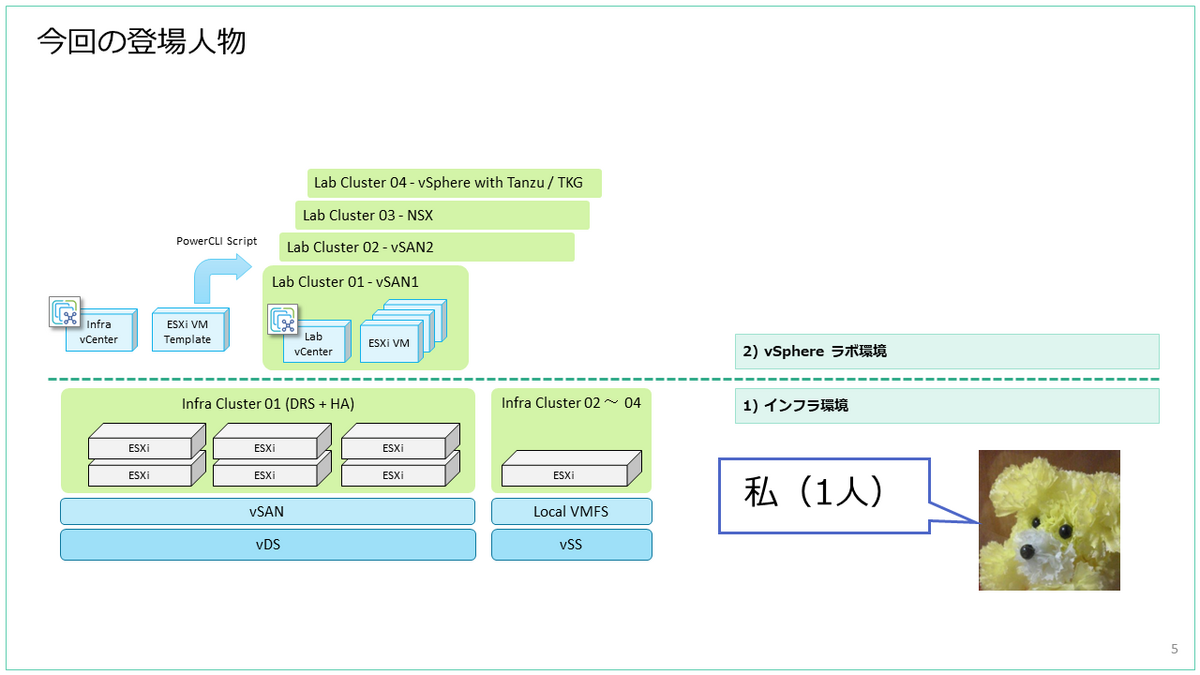

しかし、自宅ラボの利用者は、私 1人しかいません。

そこで、自宅ラボの関係者を仮想化します。

まずは、インフラ チームの、おもに vSphere 担当のひとです。

自動化ツール チームのひとです。ネステッド vSAN 自動構築ツールを作成したりメンテしたりします。

ラボ利用者の、プリセールス SE チームのひとです。VMware 製品の提案をしたり、ブログで新機能を紹介紹介したりします。うしろに見えるのは Tanzu です。

VMware 製品の問い合わせ担当のひとです。動作確認したり障害再現したりします。

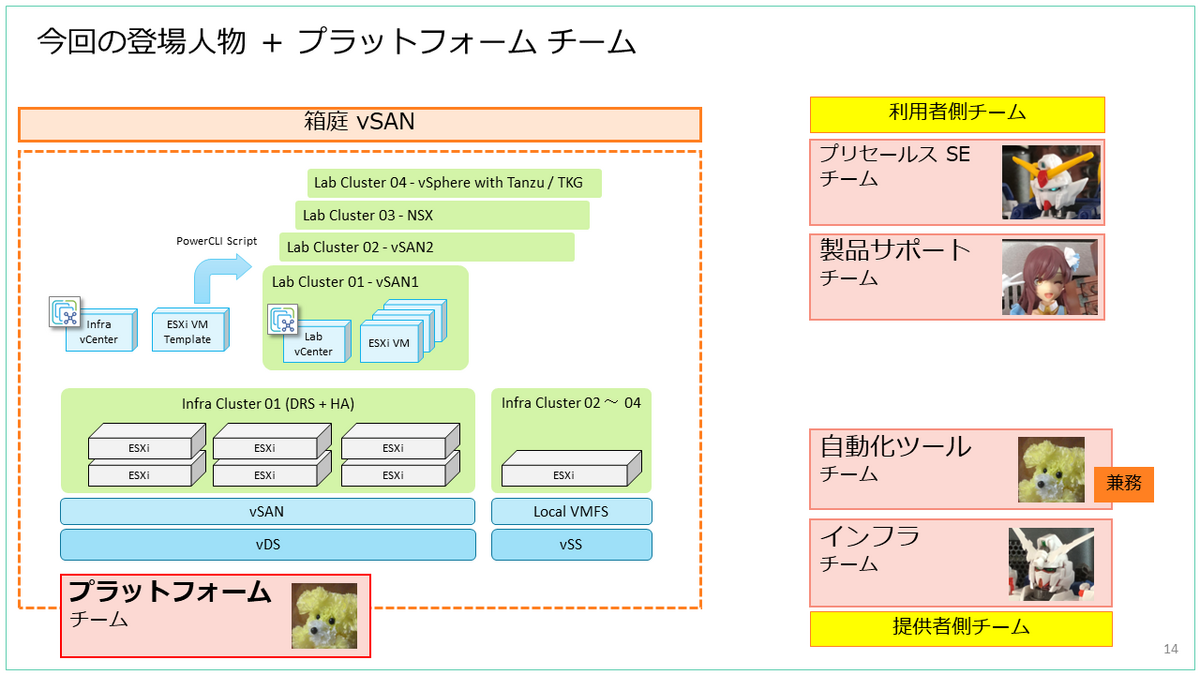

あらためて、今回の登場人物です。利用者側と、提供者側にわけてみました。

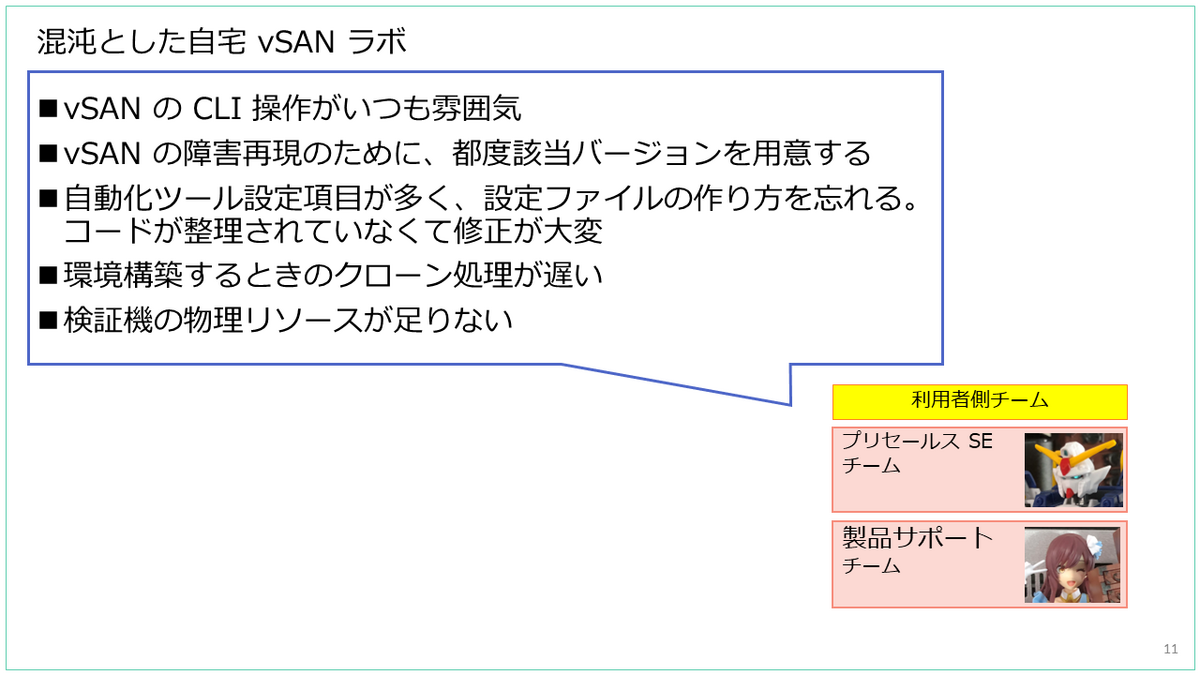

自宅ラボを利用しているうえでの課題です。

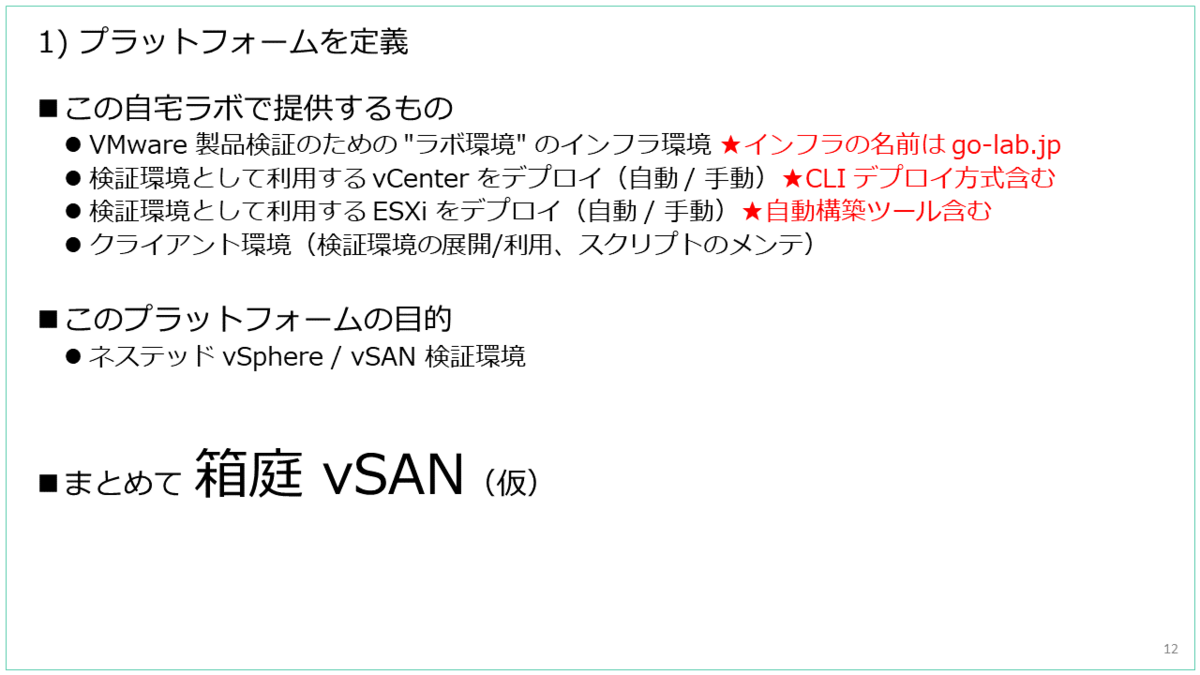

Platform Engineering 的に解決すべく、まずはプラットフォームを定義します。

このプラットフォームで提供するものや目的を見直して、わかりやすくプラットフォーム名をつけてみました。→ 箱庭 vSAN(仮)

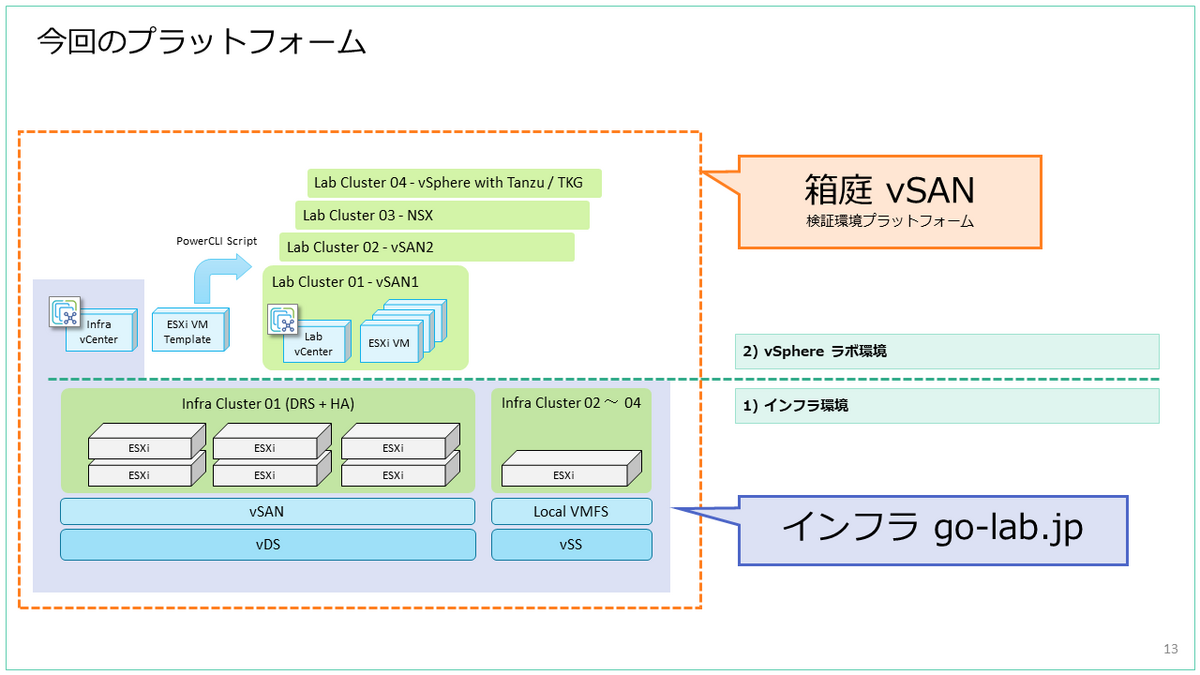

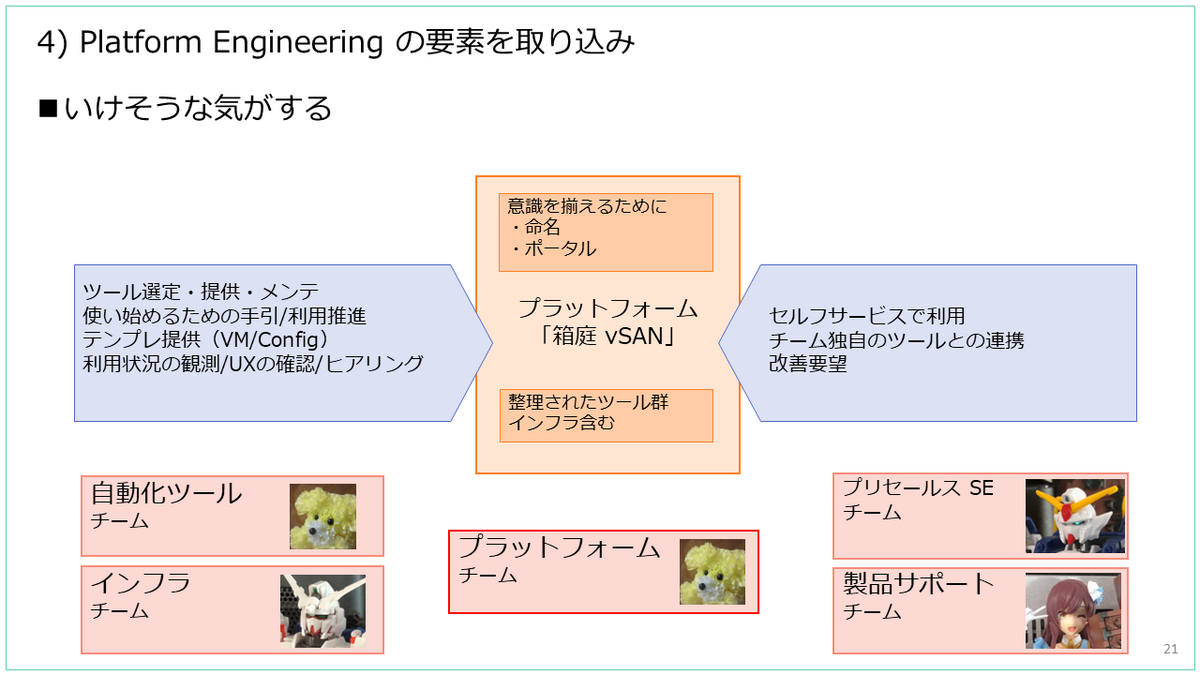

ということ、「箱庭 vSAN」プラットフォームのイメージです。このプラットフォームには、インフラになる自宅ラボ「go-lab.jp」もサブ システムとして含まれます。

あらたに、プラットフォーム チームを設置しました。今回は自動化ツール チームのひとが兼務してます。

自宅ラボを使ううえでの課題を整理してみます。利用者(ユーザ)側の問題と、プラットフォーム側にわけてみました。プラットフォーム側の課題のうち、ツールの課題に注目して、認知負荷を低減すべく取り組んでみようと思います。

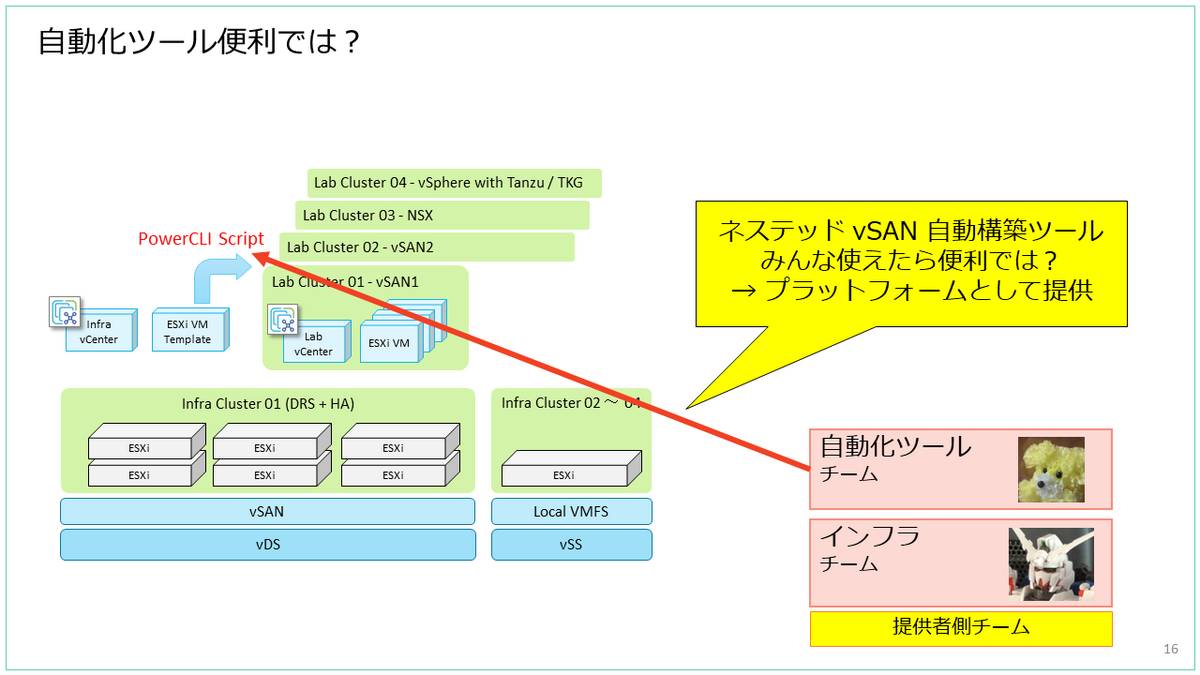

この自宅ラボには、検証環境自動構築ツールがありますが、限られた人しか使えません。これをプラットフォーム チームとして提供して、利用者自身で使えたら便利そうです。

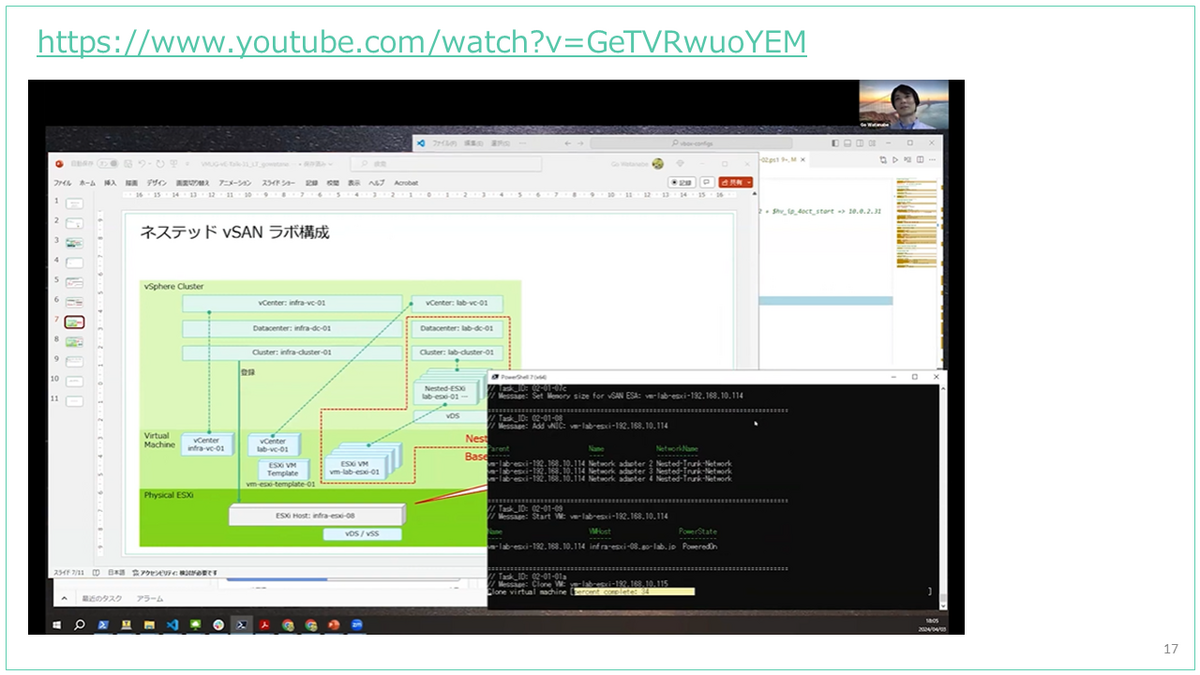

ちなみにツールでのネステッド vSAN 自動構築の様子はこちら。

(正直、自分自身しか使えない)

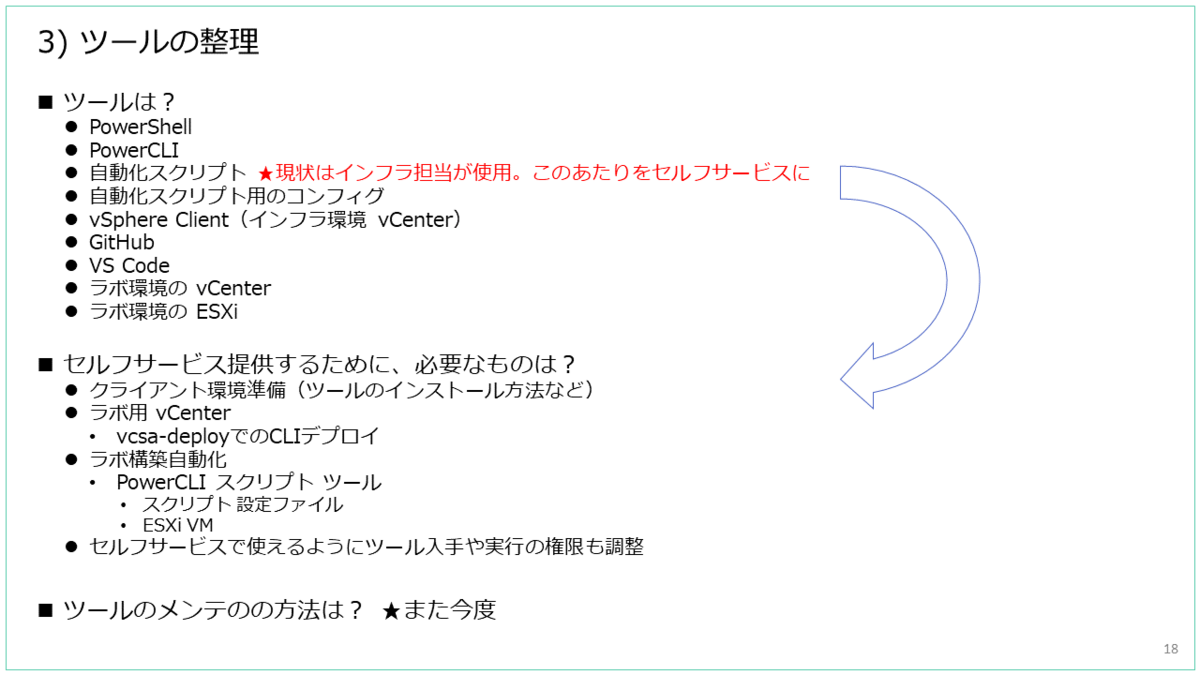

ツールを構成するものを整理して、セルフサービスで提供するために必要なものを考えます。

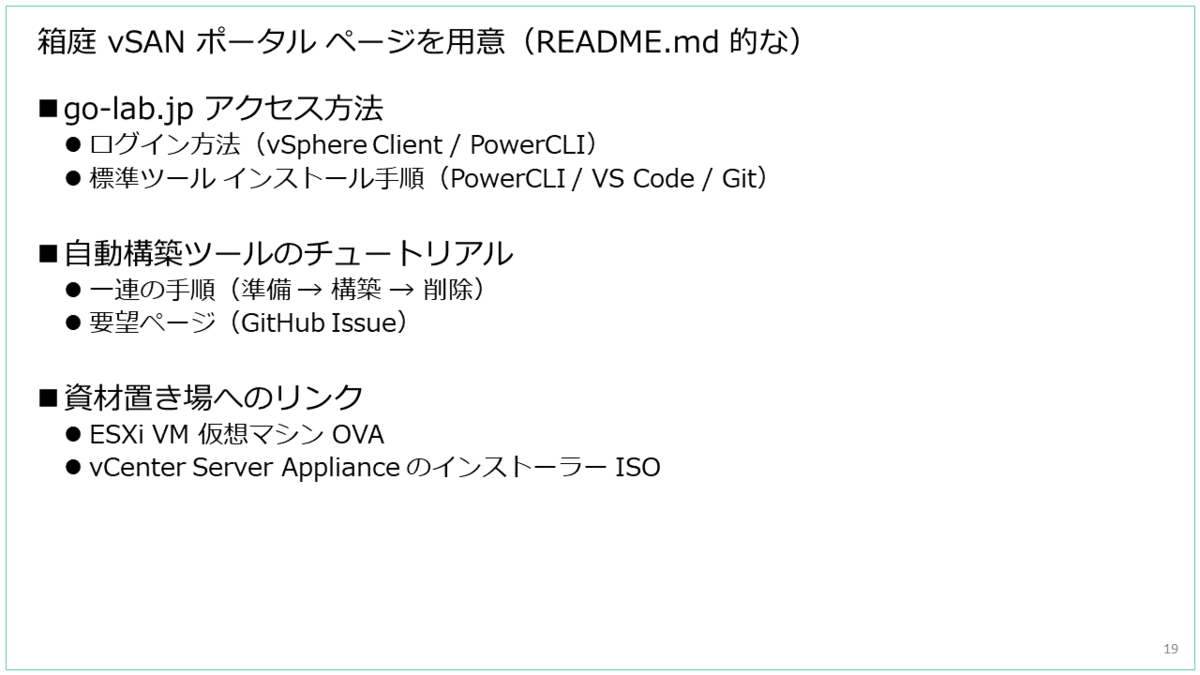

ツールを提供するには、ポータル ページも必要そうです。ここでもプラットフォーム名「箱庭 vSAN」があることで共通認識を持ちやすいはずです。

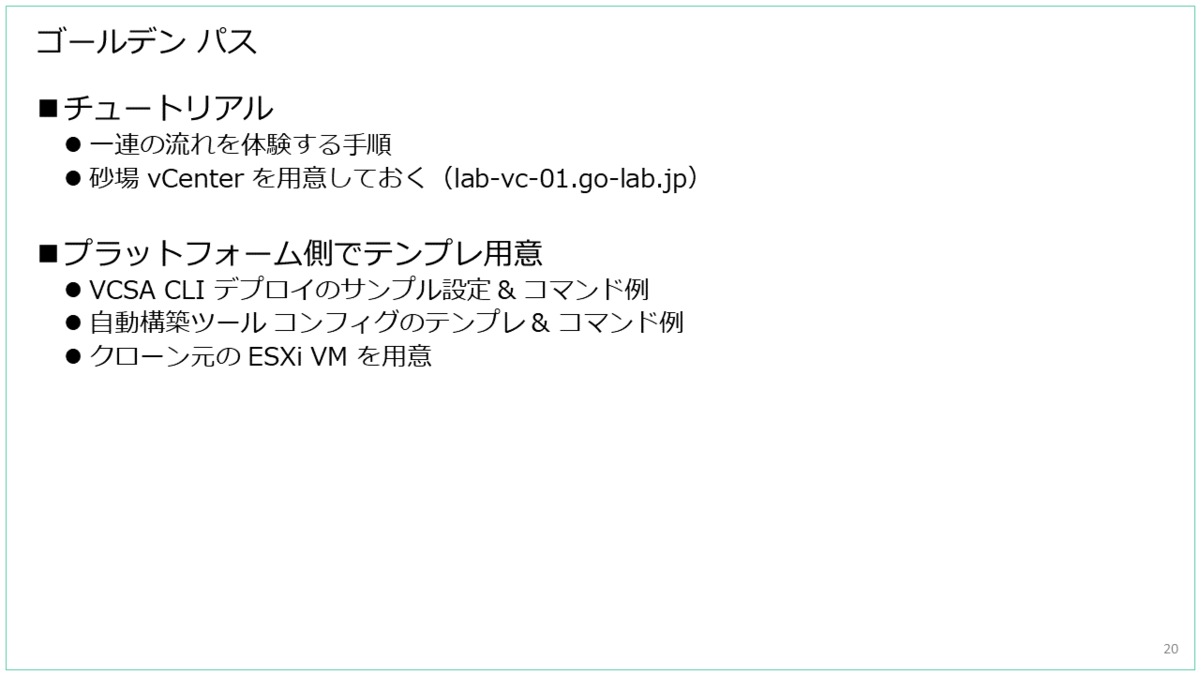

この検証環境プラットフォームで、利用者が自分がやりたい検証を始めるためのゴールデン パスを用意しておきます。

混沌とした我が自宅ラボでの vSAN 検証などが、Platform Engineering で救済できそうな気がしてきました。

このさきも続けるには、ロゴ マークを作ったり、自動化スクリプトにも名前をつけたり、プラットフォームや自動化ツールの利用状況を可視化したり、といった工夫が考えられそうです。

まとめ

今回のイメージは、あえて生成 AI に頼らず自力で用意してみました。

以上、我が自宅 vSAN を Platform Engineering で救済しようとしてみる話でした。

※この話はフィクションです。